驳徐乔斯

庸现

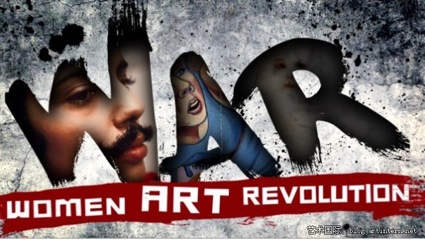

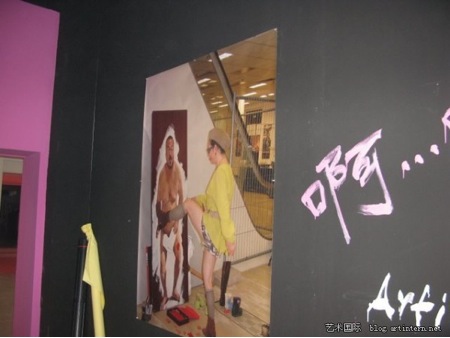

“秃头戈女”从三月三号下午开幕至今,已经三个多星期。从开始策划到布展开幕,由于是高调出场,秃头戈女团队早做好了面对各种指责和谩骂的准备,随时处于操戈弄舞的自卫反击状态。

令人感到意外的是,一直到昨天,一切风平浪静,居然没有人站出来骂街。做好了高度战斗准备的“戈女们”对此似乎有些不知所措,开始放松警惕,并觉得有些无聊。在这个关键时刻,徐女士挺身而出,发出了反对声音。这不能不说是对“秃头戈女”一大鼓舞。

首先,文章一开始就真理在握而先声夺人的姿态出现,说“秃头戈女”展是皇帝的新衣,是大而空的伪女性主义艺术展。然而文章并没有立即切入主题,而是而是话锋一转解释什么是“女性主义” 。“首先,有必要说明一点的是:“女性主义”与“女权主义”在英文中是同一个词,“Feminism”。由于汉语言的魅力,在字面上我们总感觉“女权主义”是冒天下之大不韪,这个词听起来比“女性主义”要强硬得多。如果说“女性主义”与“女权主义”有什么不同,我更愿意理解“女性主义”是艺术史诸多语境中的一种;…” 。作者大概担心读者智力商有限和艺术史知识不足,写这段文字为女性主义艺术做普及启蒙工作。

令人感到意外的是,一直到昨天,一切风平浪静,居然没有人站出来骂街。做好了高度战斗准备的“戈女们”对此似乎有些不知所措,开始放松警惕,并觉得有些无聊。在这个关键时刻,徐女士挺身而出,发出了反对声音。这不能不说是对“秃头戈女”一大鼓舞。

首先,文章一开始就真理在握而先声夺人的姿态出现,说“秃头戈女”展是皇帝的新衣,是大而空的伪女性主义艺术展。然而文章并没有立即切入主题,而是而是话锋一转解释什么是“女性主义” 。“首先,有必要说明一点的是:“女性主义”与“女权主义”在英文中是同一个词,“Feminism”。由于汉语言的魅力,在字面上我们总感觉“女权主义”是冒天下之大不韪,这个词听起来比“女性主义”要强硬得多。如果说“女性主义”与“女权主义”有什么不同,我更愿意理解“女性主义”是艺术史诸多语境中的一种;…” 。作者大概担心读者智力商有限和艺术史知识不足,写这段文字为女性主义艺术做普及启蒙工作。

文章第二段继续谈西蒙·波伏瓦的《第二性》、西方女性的深宫幽怨以及欧美女权运动的来历。作者这段文章铺垫却没有解释女权运动和女性主义艺术之间的必然逻辑关系,特别是什么是“女性主义艺术”,更谈不上有自己的独特观点。到此为止,仍然看不出来作者想要表达什么, 是赞同还是反对女性主义艺术。让人一头雾水。徐女士写道:“西蒙·波伏瓦的巨著和她的同僚们横空出世(20世纪50年代)以前,欧洲和美国的妇女们已经赢得了选举权,并且在特殊的社会背景和社会条件下(二次世界大战和社会劳动力岗位的需求)完成了一定的自我价值的实现” ,却没有继续深究欧美女权运动是如何获得这些权益:是通过斗争,还是从天上掉下来的?难道不正是这种思维的盲点导致了中国女性在二十一世纪仍然集体失语,不能掌握话语权吗?

接着,文章终于进入主题。可是作者却说“ 由于本人没有亲临现场,所以关于“秃头戈女”展览的全部经验均来自网络,说感受,唯一的感受就是形式大于内容,唯一感受的结果就是这很可能是又一次的在大众面前曲解“女性主义”这个备受争议的词汇就像各种行为艺术节一次次曲解“行为艺术”一样。本次展览的最大“看点”应数“淑女变戈女”,这个举动直接破坏了女人在男人心中长发飘飘暗香袭人的形象,可是,三位,为什么还要有人穿裙子?为什么还要有人穿高跟鞋?这些服饰符号其寓意不言自明,尤其是在女性主义的语境中。这让我怀疑“秃个头发怎么就女权了”完全是女人在默认自己是男人的观赏对象的同时,又一次对于男性作秀般的取悦。”

本以为徐女士以亲临展览第一首资料铁的事实来批评“秃头戈女”的“假大空”时,作者却幼稚到可爱的地步立即承认没有亲临现场,一切关于“秃头戈女”展览的经验来自网络。这好比说我知道真相,就是不告诉你一样滑稽。更让人觉得莫名其妙的是“唯一感受的结果就是这很可能是又一次的在大众面前曲解“女性主义”这个备受争议的词汇”。如果本人没有理解错的话,作者是承认并赞同女性主义艺术的,只是“秃头戈女” 的剃头行为艺术过于异端而猛烈,让端庄贤良的徐女士不悦而已,其理由则是“这个举动直接破坏了女人在男人心中长发飘飘暗香袭人的形象”。请问为什么女人一定要长发飘飘暗 呢?是谁规定的?如果是自愿,当然可以。但徐女士在乎的不是女人作为主体的自决意识,而是“ 在男人心中”的客体的形象问题。如果徐女士真的拥护女性主义艺术的话,那么请问您如何区别女性主义艺术和一般的“女性艺术”?难道是以传统的“美丽贤良”的方式来发出集体失语的“丽人之声”???

本以为徐女士以亲临展览第一首资料铁的事实来批评“秃头戈女”的“假大空”时,作者却幼稚到可爱的地步立即承认没有亲临现场,一切关于“秃头戈女”展览的经验来自网络。这好比说我知道真相,就是不告诉你一样滑稽。更让人觉得莫名其妙的是“唯一感受的结果就是这很可能是又一次的在大众面前曲解“女性主义”这个备受争议的词汇”。如果本人没有理解错的话,作者是承认并赞同女性主义艺术的,只是“秃头戈女” 的剃头行为艺术过于异端而猛烈,让端庄贤良的徐女士不悦而已,其理由则是“这个举动直接破坏了女人在男人心中长发飘飘暗香袭人的形象”。请问为什么女人一定要长发飘飘暗 呢?是谁规定的?如果是自愿,当然可以。但徐女士在乎的不是女人作为主体的自决意识,而是“ 在男人心中”的客体的形象问题。如果徐女士真的拥护女性主义艺术的话,那么请问您如何区别女性主义艺术和一般的“女性艺术”?难道是以传统的“美丽贤良”的方式来发出集体失语的“丽人之声”???

在反对“戈女”们生猛的同时,作者却自相矛盾地反问“可是,三位,为什么还要有人穿裙子?为什么还要有人穿高跟鞋? ” 这可能就是作者由于知识和眼界的限制而不懂的“秃头戈女” 艺术理念了。“秃头戈女”在“秃头戈女宣言”中清楚写道“ 反对父权沙文主义,争取男女平等人权诉求,为女权主义正名。 颠覆传统性别定义,宣扬“秃头”之角色反叛,彰显“戈女”之斗士意志。 打破村落文化意识,穿越自由主义,开启跨越性别时代。” 秃头戈女“的“秃头”是要表达“角色反叛”,“戈女”则是战斗之意,而终极目的是要开启跨越性别时代。从这个意义上,“秃头戈女”之“戈”是争取和捍卫权利的所谓“前女性主义”,而“秃头”的角色反叛则是由“酷儿理论”引申出来的“後女性主义”的概念。因而“秃头戈女”涵盖了所谓的“前女性主义”和”后女性主义”两个阶段。徐女士出于惯性思维认为只有长发披肩才能穿裙子、穿高跟鞋?错也!这正是我们要打破的二元对立的思维惯性。“秃头戈女”海报中用的三位具有摇滚乐气质的黑色女子身影和桃红色背景有机的结合正是这种不和谐的和谐理念的延伸。“秃头戈女”论坛上,我专门就一位著名教授问我们为什么在海报、画册、展览三位一体地使用非常“阴性而艳俗”的桃红回答道:1.绘画上“ 互补色 ” 美学效果,2.桃红意味着“女性特征”坚持与颠覆双重含义 3同时桃红也是后现代常用的颜色,代表超越。“秃头”而穿高跟鞋、穿裙子是秃头戈女艺术的实质。最后,徐女士自言自语、逻辑混乱地之质疑:“这让我怀疑“秃个头发怎么就女权了”完全是女人在默认自己是男人的观赏对象的同时,又一次对于男性作秀般的取悦。” 如果作者真的不是把自己当成男人观赏的对象的话,那么“秃头” 事件本身,就根本不值一提,更不用上纲到“作秀”的高度。其实,徐女士代表了很大一部分人,特别是一大批自以为颇有品味又聪明的现代淑女们。严格地说,“秃头” 让淑女们感到如此难受的本身,就说明“秃头戈女”达到了启发思考的女权主义思想的目的。

接下来的作品分析部分就更加离谱了。如果说前两段文字只是逻辑思维混乱而已,那么“暴露性器,对抗男性”不是无知的表现,就是刻意的诽谤?!作为一位受过完整美术史教育的知识女性,居然说出如此无知的话本身就说明美术史教育在中国存在着的严重问题。一百年前奥地利艺术家埃貢·席勒(Egon Schiller)当时就受到过如此的指责,说他的作品淫秽、下流,不能登高雅之堂。不过这是一百年前的事情。而经过“星星”、“八五”、“八九”前卫艺术洗礼的中国当代艺术还有人发如此言论,确实令人感到震惊。此外,徐女士不知从何得出“秃头戈女”对抗男性”的结论? 也许徐女士是从李心沫的作品《阴道的记忆》看到手枪产生的联想。问题是徐女士也不试图通过自己的头脑去理解一下为什么艺术家会如此表达自己,更不从社会政治文化的角度来分析艺术家使用的隐喻,而是简单粗暴地得出“ 对抗男性”的结论。

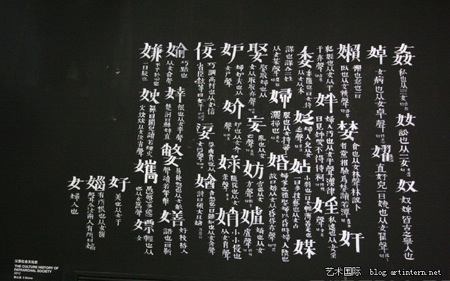

作者还引经据典地使用了艺术史家帕特里夏·马修斯(Patricia Mathews)《艺术史的课题》作为理论根据来批评“秃头戈女”。然而,事实上作者批评的《精血画》难道不正是要“恢复女人与女性艺术家的经验” ,《恶之花》不正是“批评并解构权威、体制与意识形态”,《什么是女权》、《尘》“重新思考传统划分给女人的文化与心理学空间”的最好证明吗?徐女士对艺术家们的指责不是痴人说梦吗?值得指出的是,作者大概并不了解《艺术史的课题》具体的西方社会文化语境。此书写于1998年,这是在西方经历过60∕70 年代自下而上激烈的女权主义运动,进入第三波反思回归阶段的语境下而写成的。而中国既没有自发的女权运动,也没有真正意义上的“女性主义艺术”,还处于争取平权的“ 前女性主义”阶段,目前还不存在矫枉过正的问题。

最有意思的是作者不但不为同性们呐喊,反抗压迫男女的父系制度,而且还解释肖鲁二十年前那一枪成“当年非法持枪威胁公共安全的恶性治安事件” 。作者坚决地站在主旋律一边声讨艺术家们把美术馆变成了“可以是无法无天的(…)可以做爱,也可以杀人”的地方。并认为所谓“过分的行为艺术就不应该出现在美术馆里面”。从这些言论就能看出作者完全不符合一个有美术史知识、有审美情趣人的思想维度。

最有意思的是作者不但不为同性们呐喊,反抗压迫男女的父系制度,而且还解释肖鲁二十年前那一枪成“当年非法持枪威胁公共安全的恶性治安事件” 。作者坚决地站在主旋律一边声讨艺术家们把美术馆变成了“可以是无法无天的(…)可以做爱,也可以杀人”的地方。并认为所谓“过分的行为艺术就不应该出现在美术馆里面”。从这些言论就能看出作者完全不符合一个有美术史知识、有审美情趣人的思想维度。

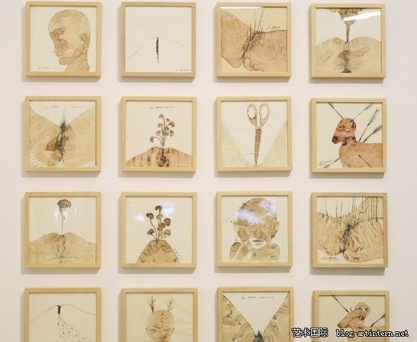

“还有李心沫的《经血画》系列,应该是本次展览的另一个卖点。作为女人,在面对这件作品的时候我会质疑艺术家为什么要选择经血作为材料,以及材料和材料(纸本、墨水、画框)之间的关系。” 这段作者对李心沫《经血画》系列质疑几乎让人跌破眼镜。稍有美术和美术史常识的人都知道不断创新是艺术创作本质,包括对新方法和新材料探索。而用精血画画则是女性用自己最女性经验表达艺术的特殊方式。作者为何云昌的血肉模糊的一米伤口动容,却不为李心沫的《经血画》悲怆。而事实上,李心沫和何云昌表达的却是同一个主题和内容!

谈到蓝镜作品时,作者突然一反一贯的反艺术性思维,大谈要保护观众想象力。问题是作者也许根本就不知道蓝镜作品想表达的幽默与隐喻。

最后,作者以救世主的口气大谈女人的普世定义,而把男女对立起来。作者似乎不知道女权主义不只是女人专利,男人也可以成为男性女权主义者。法国解构主义大师 雅克•德里达就是一个很好的例子。当然战国时代的宫女与民国时代的青楼女子或者古希腊的交际花、解放军女战士以及今天出入写字楼的高级白领、女总统有着一定不同的女性经验,“但无论幽居深闺…或在北非的农舍里服侍丈夫喝早餐咖啡,或行进在美国大学生的队伍中,(我们)都处在父权的控制之下…”(阿德里安娜•里奇—美国著名女权主义诗人)。

只有解构男权中心主义对男性的压抑,才能做到男女双向多维的解放。女性主义并不只关心女人的问题,它更多关心的是人类的价值取向。这才是“秃头戈女”通过秃头行为艺术要传达的信息。

2012.3.21发表于《艺术国际》

只有解构男权中心主义对男性的压抑,才能做到男女双向多维的解放。女性主义并不只关心女人的问题,它更多关心的是人类的价值取向。这才是“秃头戈女”通过秃头行为艺术要传达的信息。

2012.3.21发表于《艺术国际》